中国少儿美术网——叶子少儿美术网

标题: 梵高奶奶常秀峰和她的画 [打印本页]

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:46

标题: 梵高奶奶常秀峰和她的画

梵高奶奶常秀峰和她的画

绘画的时候,常秀峰老人认真和虔诚得像个孩子

“梵高奶奶”的画《家乡的村庄》

———每当广州下雨刮台风的时候,我总是惦记自己老家的房屋,生怕雨水把屋子后面的山坡冲垮,把房子给冲塌了。从小到老,也许那个地方对我,才是最重要的。

“梵高奶奶”的画《秋天的高粱》

———秋天的时候乡村总是到处是收成,可惜这些在城市里都看不到。在农村也看不到了,年轻人都在城里打工。有时候看到他们在城市里可怜的样子,心想,你们还是回去吧,在家,总还是没有人欺负的,哪怕穷一点。

她叫常秀峰。今年73岁。一位从未出过远门,三年前才客居城市的农村老太太。她一生不曾识字和学过绘画,却一画惊人。网友们惊叹于她有着与梵高类似的天赋,称呼她为“梵高奶奶”。

她的画带给了我们惊喜,也点燃了所有都市人压抑心中的乡愁……

本报记者昨日采访到常秀峰和她的亲人,为您讲述“梵高奶奶”其人其事,以及更多幕后故事。

有一位目不识丁,70岁以前从未拿过画笔的老太太,日前走红网络,挺进电视的名人访谈节目了。她的画作还频频被发表。她就是被网友誉为“中国农村的梵高”,被亲切称为“梵高奶奶”的河南籍老太太常秀峰。

是什么契机让她拿起画笔,并从此声名鹊起,生活由此更多了一份乐趣与寄托的呢?

“梵高奶奶”诞生了

记者采访了为“梵高奶奶”制作博客,“捧红”她的江先生。他是老太太的二儿子。

江先生介绍说,老太太一直生活在农村老家,后来老伴去世,她才在子女的劝说下来到广州,和二儿子一起生活。那是2003年。

老太太腿脚不方便,下一趟楼要花好几分钟,城市雷同的建筑和道路,让老太太常常产生会迷路的惧怕,于是便很少下楼,渐渐接受闷在“小鸽笼”的生活。

有天,江先生三岁的女儿子粤用蜡笔在纸上涂抹,老太太看见了,也兴致勃勃地加入到涂鸦的阵营。令人惊奇的是,一辈子从未接触过绘画的老太太,一出手,就是“后印象派”式的“大手笔”。江先生看到母亲的画作,惊呆了。

从2003年到今天,拿孙女的蜡笔和水彩笔画画,成了老太太枯燥城市生活中的最大愉悦。三年时间,老太太一共画了一百多幅作品。今年,江先生为老太太建立了博客,将她的作品上传到了网络。

意想不到的是,网友们热烈地追捧起了老太太的画作。

老太太抢了鲁豫的风头

“梵高奶奶”迅速成名了。

网友的追捧并非仅仅停留在网络上。一位旅居荷兰阿姆斯特丹的中国女士,给江先生打来电话,说在网上看到他母亲的作品,“简直都要折服得晕倒了”,她热烈地邀请老太太去荷兰,她想带老太太去梵高博物馆参观。

法国著名摄影家斯鲁本非常喜欢老太太的作品,他收藏了她画的《石榴树》。斯鲁本对江先生说:“你的母亲和我一样,都在用心地做一件事情———艺术。”前不久,老太太还应邀做客凤凰卫视的《鲁豫有约》。

江先生说,在老太太的观念里,没有名利的概念,所以在录制现场,她非常地活跃,鲁豫给个话头,老太太就能接过去“畅所欲言”,爽朗的个性赢得了现场观众热烈的掌声,大有抢去鲁豫风头之势。老太太对“红”也毫无概念,鲁豫问她:“你知道网上现在有多少年轻人在崇拜你吗?”老太太想了想,答:“几十个吧。”观众笑场。其实在短短的日子里,“梵高奶奶”的博客就有8万多的点击率了。

现在,有人联系要为老太太开画展和出书。江先生说,随老太太自己的意思。但老太太似乎更乐意守在家里,用画笔描绘她脑海里对于乡村生活的遥远记忆。

画画带来的欢乐与困惑

画画,让老太太找到了打发时间的事做,还有了“粉丝”和“外事活动”。老太太对此挺高兴。当然,作为古稀之年的老人,城乡文化的冲突几乎天天在她身上上演,也由此撞击出了很多的乐趣和老太太想不明白的困惑。

比如,老太太画了一幅画,江先生将它扫描到了网上,老太太就问了:“咦,我的画怎么爬到那上面去了?”还有一次,江先生将老太太的一幅画在外面放大,做了一张喷绘回来,拿给老太太看,老太太更觉得神奇了:“这画明明我放在家里,你怎么又变出一幅,还这么大?”

老太太一生都用体力劳动谋生,在城里,她也会每个月卖一次家里的废品,能挣六七块钱。有一天,一家报纸用了老太太的作品,给她寄来了150元钱的稿费,她都蒙了。老太太说,在农村,辛辛苦苦,一年种一亩地下来,才挣几个钱啊,怎么一张画就能挣这么多?

老太太难以理解“脑力劳动”的概念,她感叹说,在城里,纸都能变成钱。

她勾起了都市人的乡愁

“‘梵高奶奶’受到人们的喜爱,你个人分析会是什么原因呢?”记者问江先生。

自身就是资深媒体从业人员的江先生说,人人都渴望打破常规,但又不得不遵循所谓的常理和游戏规则,老太太的画不按规矩出牌,率性而为,真实朴拙,给渴望突破和改变的人们带来了惊喜。同时,老太太的画勾起了每个人的乡愁。

这两点“走红理由”,从网友们的评论中可窥见端倪。有网友评论说,这才叫艺术,谁要敢形容老太太的画精美,我跟他急。更多的网友则在老太太的画和江先生配的写老太太往昔生活的文字中,读到了浓浓的乡愁,点燃了漂泊异地的人们对童年、对父母、对乡村的追忆和思念。

“其实,城里人也有乡愁。”江先生说,很多城里人都在彼城和此城甚至异国奔波,他们也有浓浓的对家和往昔生活的怀想,老太太的画暗扣了都市人压抑着的这种情感。

对于老太太今后的“绘画生涯”,江先生说:“没有规划,顺其自然。让她老人家继续自娱自乐吧。”

一个没有名利概念,不知“红”为何物的老人,走红了网络。这个辛劳朴实的农村老奶奶,用她的画和画中故事,温暖了奔波都市浮躁的我们。

“梵高奶奶”,您有空了,继续画……本报记者 程勇

■对话

和“梵高奶奶”聊家常

记者:常奶奶,您现在是名人啦,好多人都喜欢您和您的画啊。

常秀峰:谢谢大家的喜欢。你也是喜欢我的画儿的吧。呵呵。

记者:您一般什么时候画画呢?一幅画大概需要花费您多长时间?

常秀峰:有时间了我就画。我挺忙的,还要做饭,抹桌子。

记者:听说您稿费收了不少,准备怎么花呢?

常秀峰:明年我想回趟老家,有几个困难户,我就用稿费接济一下他们。

记者:现在有“粉丝”让您当老师吗?

常秀峰:啥叫“粉丝”?老师啊,我想拜啊,好几个画家来我们家,我就请教他们,他们不教,还说要向我学习。

记者:您儿子告诉我说呀,您老特健忘,我考考您,请您去上电视的那个姑娘您还记得是谁吗?

常秀峰:记得。忘不了,她是鲁豫,那是我这辈子最光荣的时候。本报记者程勇

■声音

网友和名人眼中的“梵高奶奶”

您的画有一种灵气,那是艺术家的灵气;还有一种活气,那是根植民间的活气;还有一种大气,那是超越绘画艺术的大气。———小马哥

我不懂得如何欣赏画,但我喜欢这种平淡的生活和浓墨飞舞的痕迹。我都难以想象自己70岁了会是什么样子,是否和您一样永远不放弃对美好生活的追求呢?祝你健康快乐长寿。———景凌飞

深深让我感受到艺术的震撼力,也让我想不到的是,一位老年着手画笔的人,画出让中国美术界震动的作品,艺术真已变成了何人都能为,已不再是资深人士的专利了。———红叶

奶奶的画看着真温暖,让我想起了小时候的生活。用色也很靠谱,真的挺喜欢。想起了我奶奶,虽然她已经不在。但当时她做过好多布艺,都特别漂亮,上一代人真的挺棒。———猫儿Molly

在一睹常奶奶的那些在网络上广为流传的图片后,我不得不承认,一丝温暖而柔软的感动在我心中缓缓升起。她和她的画,唤起了我对最纯朴的乡土情感和乡土风景的回忆与留恋。《冬天里村庄的亲人》、《夏天的荷》、《秋天的高粱》、《玉米与豆角》、《石头、猪圈和鸡》、《江家老屋和古树》……使一幕幕似曾相识的图景浮现在我的眼前。梵高奶奶、梵高奶奶的画作让人们感动了。她笔下的那些往日生活场景,让许多人心向往之。这种有些矫情的向往直接来自这个高楼大厦的南美式魔幻主义城市语境,更根源于人类那最原始而美好的自然情感。———周志坤

我从来没见过这么可爱的老太太。———陈鲁豫

■幕后

老太太在广州的简单生活

“梵高奶奶”早上5点半左右悄悄起床。在窗口看看外面的树和天气,以及下面的行人。

开始清洗昨天的衣服,手洗。开始擦客厅地板和自己卧室地板。用废弃的毛巾。

又开始做早饭,煮白粥或者黑米粥,关闭厨房窗户,打开排气扇,做北方的烙饼。

9点左右,到阳台画桌,铺开纸张。画几天前开始的画或者新作。趁太阳好光线好才可以,因为眼睛有病。

中午,或者自己一人,或者一家人,吃中午饭。下午,画画,或者看电视连续剧。她不喜欢外国电影和电视,听不懂。听到电视上有人说河南话,感到特别亲切。晚上一般很早睡觉,尽管睡不着。

每天接电话不超过5个,平均一个星期可能接到家乡电话好几个。

平均半个月到20天下楼一次,腿脚不便,走路觉得累,不如在家里舒服。每个月可以积攒家里的废品,卖款得7元人民币左右,仅这,目前已经积累300多元。

平均每10天左右接待一拨或者几个“常粉”,说自己的画是画家乡哪个地方的树和山,是哪个时候的事情。每棵树的位置,以及房子是谁家的。为什么这样画。等等。

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:46

秋天的时候乡村总是到处是收成,可惜这些在城市里都看不到。在农村也看不到了,年轻人都在城里人打工。有时候看到他们在城市里可怜的样子,心想,你们还是回去吧,在家,总还是没有人欺负的,那怕穷一点。

春来桐花开 作者 常秀峰

今天上午我又看了自己在凤凰卫视上的样子。几乎每次看,我都觉得自己老了。满脸皱纹,太不好看。鲁豫姑娘可没有夸我好看,只说画好看。不过这个妮子到满头白发的时候,她自己说,等自己有孙子的时候,肯定是个好看的老太婆。

现在我也不指望自己儿子是个帅哥了,鲁豫让我介绍儿子,那个光脑袋,牙齿还不整齐的就是儿子,不过他长的尽管不好看,心还是比较好的,这也算没有白白生他出来。

不认识字,有不认识字的好处,城市里发生的很多恶心人的事情,孩子们不说,俺也不知道。老婆子都被这个年代架空了。

孩子在家里谈起一个叫翁宝的第一才今的人,是个记者,被人家告了。说要3000万块钱,做啥事了就敢要这么多?咋恁狠心?就是翁宝杀了人,不就抵命吗,就是抵命了,翁宝的朋友还会照顾那个被杀的人的孩子呀!听说这个孩子和我的孩子们一样都是当记者的,万一孩子也得罪了这些有钱人,这80多平方连山区家里的院子三分之一大的房子,怎么赔人家?

这年头,不怕有钱人,就怕有钱人被烧钱的烟给熏黑了——宝宝孩子别怕,现世咱没有办法,咱心好,总有神来出头说理,人信不过的时候,鬼神就是朋友。

告诉你一件事情,我家老头子去世后,当地的官还收俺家死去的老头子的人头税,我就寻思,再收,我就退年轻的时候参加的那个组织。事情都会过去。不知道这个叫宝的孩子家里有没有地,如果城里住不下,老婆子的山区老家,还有薄地几亩,免费给你种,反正老婆子我种不动了,也许你能种个龙种出来,让你的朋友高兴高兴。

老婆子没有文化,反正为宝宝犯的事操一鼻子心,只要他们不把你弄进黑屋里关几年,这个天还是会翻过来的。

老婆子画了些花草,贴这个怪喜庆,送给这个可怜的小孩儿看看,没准,翁宝一高兴,心就宽了些。我老婆子有一些粉丝,都叫“常粉”,我也给这个小孩尽份力,按你们的话,呼吁常粉们支持一下他。

管他做过什么,只要不是坏事,只要被那些专干坏事,或者不干好事也不干坏事的人欺负,咱就有理支持是不?

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:46

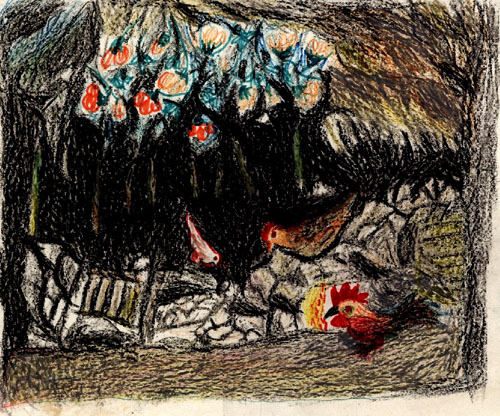

石头 猪圈 和鸡

山上的柞蚕和他们的茧常秀峰作品

在广州城里又住了一年多了。

总是改变不了一些农村的习惯,出门怕丢了,就在家里找事情做,孩子们经常在家里丢一些可以回收的纸壳包装箱之类的东西,我都给攒在阳台上,第一次竟然卖了7块钱。我记得我来之前,给别人开的木耳场的原木上种植菌种,一根三尺长的原木,可以挣一毛钱。老婆子我要种70个原木才能挣这么多钱,我有时候认为,城里人眼睛都瞎了,城里遍地都是钱,为什么还喊穷呢?我老是趴在阳台上往下看,那些收废品的都是农村来的,穿的也不好,可能挣钱回家盖房子干什么的啊。

这个社会我弄不清楚了:我们在农村干了一季,到卖粮食的时候,国家硬是往低出压价钱,忙一季还赔钱,我一个老婆子,在家里糊弄几幅画,能收到稿费。

想想,这个社会真不公平,比起村子里到死那里也没有去过的兄弟姐妹们,觉得我拿这钱,心里,真不是滋味。汗珠子摔碎了还赔钱,我在这里,还有电风扇吹。

活的舒服,心里不舒服,人,也舒服不到哪里去。

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:47

《山楂树》 作者常秀锋

忆往昔,峥嵘岁月稠。老婆子的历史简单的很,写完了。不过,在城市这么多年,也有很多困惑。相比起来,更让大家感兴趣——一个农村老太太,是如何看待城里的。我敢说,即使刘姥姥现在来城市,她老人家保准比我更农民。世界就象我家乡犁地的时候开裂的土地,全变样了。

今天不写了。贴幅作品,喘口气。

对了。今天收到了我作品在报纸发表的稿费150块钱。在广州一年,我卖废品才挣了300块。天呢,怪不得现在的人都愿意上学坐办公室。勤快点,你面前的纸,不都变成钱了吗?

《冬天里我的村庄·常秀峰2006-04》

常秀峰广州简单生活日程表

(1):早上5:30左右悄悄起床。在窗口看看外面的树和天气,以及下面的行人。

(2):开始清洗昨天的衣服,手洗。开始擦客厅地板和自己卧室地板。用废弃的毛巾。

(3):同时开始做早饭,煮白粥或者黑米粥,关闭厨房窗户,打开排气扇,做北方的烙饼。

(4):等待人们起床。

(5):上学的上学,上班的上班。早餐完毕。

(6):9:00左右,到阳台画桌,铺开纸张。画几天前开始的画或者新作。趁太阳好光线好才可以,眼睛有病。

(7):中午,或者自己一人,或者一家人,中午饭。

(8):下午,画画,或者看电视连续剧,不喜欢外国电影和电视,听不懂。听到电视上有人说河南话,特别亲切。晚上由于电视实行宵禁,一般很早睡觉。尽管睡不着。

(9):每天接电话不超过5个,平均一个礼拜可能接到家乡电话2个。

(10):平均半个月到20天下楼一次,腿脚不便,走路觉得累,不如在家里舒服。

(11):每个月可以积攒家里的废品,卖款得7元人民币左右,目前已经积累100多元。

(12):平均每10天左右接待一拨或者几个常粉,说自己的画是画家乡哪个地方的树和山,是哪个时候的事情。每棵树的位置,以及房子是谁家的。为什么这样画。等等。

(13):从不发火。

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:47

《我带知青学插秧1970S’◎常秀峰2005广州》

不知道现在城里人有没有真正的乡下的亲戚了?也不知道现在的城里人敢不敢承认乡下的亲戚?在我年轻的时候,我带过下乡的细白细白的城里知识青年妹子学插稻子,走的时候说大娘大娘你到城里去找我,几十年过去了,她们也老了,我也老的不成样子了,再也没有互相见过,就恍惚记得她们是小孩子的时候,细白细白的。那个时候咋就把孩子们往火坑里推呢?我一家老小,连饭都吃不饱,城里的父母咋就恁听人家的话?

想想有些奇怪,农村人想方设法的让自己白一些,找媳妇的标准,只有一个:高大,利索,白。

现在城里,你看,还要专门晒黑才好看,真是吃饱了撑的。不过,脸黑了,就和农民近了,这让农民进城就少一些白眼。

几年前刚画着画,带着孙子玩的时候,儿子说要给我出本书,我拒绝了。那得多少钱啊,后来他们就把我老婆子的画扫描,啥是扫描,我也不懂,就弄了个画册,儿子还写了个序言。有年春节我带回去,亲戚朋友看了,就当着我的面哭得鼻子一把泪一把的,这孩子到底写了啥东西呀,让人们看了就赶紧花长途电话费给儿子打电话。真不知道这个儿子背后毁坏我多少名誉不是?

从今天开始老婆子BLOG,就贴这些上来。其实,看我画的孩子们不知道,我不会写字,也不会网络,电话号码都记不住,下楼就不知道哪个楼是家,每个路咋都一样,每个楼咋都一样呢?哪里象农村,每个村子,各家各户,都有自己的样子,走100里都不重样。

这不,老婆子,天天悬在4楼上,下楼了,水泥路硬得硌脚。悬就悬着吧。

《荷花·常秀蜂2006-09)

《荷花·常秀蜂2006-09)

梵高奶奶和她生活的世界

·《南方日报》社评论员

周志坤

二十岁之前,我是一个纯粹的乡土人(这个词更多地代表一种文化的、情感的怀旧,而“乡下人”更多地表明一种身份);随后,鲤鱼跳“农门”而变身为城市人,并在此期间的努力跋涉中而变得多多少少有一点点冷漠和麻木(无论是对真还是对假,对善还是对恶,对美还是对丑),从外表上和内心深处都是如此。

然而,在一睹常奶奶的那些在网络上广为流传的图片后,我不得不承认,一丝温暖而柔软的感动在我心中缓缓升起。她和她的画,唤起了我对最纯朴的乡土情感和乡土风景的回忆与留恋。《冬天里村庄的亲人》、《夏天的荷》、《秋天的高梁》、《玉米与豆角》、《石头、猪圈和鸡》、《江家老屋和古树》……使一幕幕似曾相识的图景浮现在我的眼前。

人们都习惯于叫常奶奶为“梵高奶奶”。据说闻名于世的梵高,几乎没有过系统的正规专业训练。而她显然任何训练都不曾有。常奶奶的儿子在为她专开的博客公告里写道:“三年前,她闲暇时拿起孙女的蜡笔,自顾自地创作了百余幅作品……”是什么原因使不会写字也不会画画的常奶奶拿起了蜡笔?是对故乡的怀念,还是对离她故去的老伴儿的追忆,又或是城市生活孤寂与陌生导致的突然灵感,甚或仅仅是医学博士眼中一次偶然的“病”所致?

无论是哪一种原因,显然可能都无法脱离一个情字来解释。

风景在发狂、山在骚动、月亮星云在旋转,人类的极端孤独与苦闷借诸梵高的天才之手而得以宣泄。从工艺上来说,常奶奶的那些蜡笔画,或许都算不得精美(实际上用精美来形容那些图画,是一种误读甚至是亵渎),平淡、温软、怪诞、静谧非常和谐地融合那些并没有太多狂乱想象的意像当中。就此来说,数百年之后,“梵高奶奶”的称呼加以常奶奶的头上或可说会适得其所了。

这些日子,我常常想,如果常奶奶能够识字、听懂“鸟语”的话,她又会以什么样的眼睛来看待广州这样一个物理上温暖而心理上冷漠的城市?而她的画作是不是表现出某些不平静的慌乱,带着对这个世界更多的怀疑与不解?我记得,有一篇博客记述了常奶奶在听儿子讲过富士康向一财记者索赔三千万之后的不平。其实,这个世界的悲哀何止于此呢?就在不久前,她所生活的城市刚刚经历了一场由无辜的小任湘被人扔下天桥死亡而致的倾城之恸,我十分好奇如果在不断亲眼目睹或亲耳听到那样的悲剧之后,她会不会由此而变成一个悲愤画人?

这样的想象,当然是一厢情愿。同时,也是自私而不公平的。常奶奶沉醉在自我的想象与回忆之中,那是一个美好的田园生活世界。如果我们这些能说会画的知识人,对于这个奉行丛林原则的城市生活,都只能偶发不平之慨,又凭什么要求一个正安享天年的老太太为我们表达愤怒?

梵高奶奶、梵高奶奶的画作让人们感动了。她笔下的那些往日生活场景,让许多人心向往之。这种有些矫情的向往直接来自这个高楼大厦与握手楼比肩、朱门酒肉臭与路有饿死骨并存的南美式魔幻主义城市语境,更根源于人类那最原始而美好的自然情感。然而,对于城市、汽车、楼宇、发展这些宏大的现代化图景是我们这些所谓的城市人更为迫切的追求,有时诉求甚至会让我们不惜破坏一切人伦与公共道德的基本底线。这看起来就像是一条饥饿难耐的蛇在吞食自己的尾巴,一个彻头彻尾的、不得不为的悲剧。当人们在为梵高奶奶的画作发出感慨之时,不知会不会注意到她如今生活的城市如同弱肉强食的丛林。

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:47

《我带知青学插秧1970S’◎常秀峰2005广州》

不知道现在城里人有没有真正的乡下的亲戚了?也不知道现在的城里人敢不敢承认乡下的亲戚?在我年轻的时候,我带过下乡的细白细白的城里知识青年妹子学插稻子,走的时候说大娘大娘你到城里去找我,几十年过去了,她们也老了,我也老的不成样子了,再也没有互相见过,就恍惚记得她们是小孩子的时候,细白细白的。那个时候咋就把孩子们往火坑里推呢?我一家老小,连饭都吃不饱,城里的父母咋就恁听人家的话?

想想有些奇怪,农村人想方设法的让自己白一些,找媳妇的标准,只有一个:高大,利索,白。

现在城里,你看,还要专门晒黑才好看,真是吃饱了撑的。不过,脸黑了,就和农民近了,这让农民进城就少一些白眼。

几年前刚画着画,带着孙子玩的时候,儿子说要给我出本书,我拒绝了。那得多少钱啊,后来他们就把我老婆子的画扫描,啥是扫描,我也不懂,就弄了个画册,儿子还写了个序言。有年春节我带回去,亲戚朋友看了,就当着我的面哭得鼻子一把泪一把的,这孩子到底写了啥东西呀,让人们看了就赶紧花长途电话费给儿子打电话。真不知道这个儿子背后毁坏我多少名誉不是?

从今天开始老婆子BLOG,就贴这些上来。其实,看我画的孩子们不知道,我不会写字,也不会网络,电话号码都记不住,下楼就不知道哪个楼是家,每个路咋都一样,每个楼咋都一样呢?哪里象农村,每个村子,各家各户,都有自己的样子,走100里都不重样。

这不,老婆子,天天悬在4楼上,下楼了,水泥路硬得硌脚。悬就悬着吧。

《荷花·常秀蜂2006-09)

《荷花·常秀蜂2006-09)

梵高奶奶和她生活的世界

·《南方日报》社评论员

周志坤

二十岁之前,我是一个纯粹的乡土人(这个词更多地代表一种文化的、情感的怀旧,而“乡下人”更多地表明一种身份);随后,鲤鱼跳“农门”而变身为城市人,并在此期间的努力跋涉中而变得多多少少有一点点冷漠和麻木(无论是对真还是对假,对善还是对恶,对美还是对丑),从外表上和内心深处都是如此。

然而,在一睹常奶奶的那些在网络上广为流传的图片后,我不得不承认,一丝温暖而柔软的感动在我心中缓缓升起。她和她的画,唤起了我对最纯朴的乡土情感和乡土风景的回忆与留恋。《冬天里村庄的亲人》、《夏天的荷》、《秋天的高梁》、《玉米与豆角》、《石头、猪圈和鸡》、《江家老屋和古树》……使一幕幕似曾相识的图景浮现在我的眼前。

人们都习惯于叫常奶奶为“梵高奶奶”。据说闻名于世的梵高,几乎没有过系统的正规专业训练。而她显然任何训练都不曾有。常奶奶的儿子在为她专开的博客公告里写道:“三年前,她闲暇时拿起孙女的蜡笔,自顾自地创作了百余幅作品……”是什么原因使不会写字也不会画画的常奶奶拿起了蜡笔?是对故乡的怀念,还是对离她故去的老伴儿的追忆,又或是城市生活孤寂与陌生导致的突然灵感,甚或仅仅是医学博士眼中一次偶然的“病”所致?

无论是哪一种原因,显然可能都无法脱离一个情字来解释。

风景在发狂、山在骚动、月亮星云在旋转,人类的极端孤独与苦闷借诸梵高的天才之手而得以宣泄。从工艺上来说,常奶奶的那些蜡笔画,或许都算不得精美(实际上用精美来形容那些图画,是一种误读甚至是亵渎),平淡、温软、怪诞、静谧非常和谐地融合那些并没有太多狂乱想象的意像当中。就此来说,数百年之后,“梵高奶奶”的称呼加以常奶奶的头上或可说会适得其所了。

这些日子,我常常想,如果常奶奶能够识字、听懂“鸟语”的话,她又会以什么样的眼睛来看待广州这样一个物理上温暖而心理上冷漠的城市?而她的画作是不是表现出某些不平静的慌乱,带着对这个世界更多的怀疑与不解?我记得,有一篇博客记述了常奶奶在听儿子讲过富士康向一财记者索赔三千万之后的不平。其实,这个世界的悲哀何止于此呢?就在不久前,她所生活的城市刚刚经历了一场由无辜的小任湘被人扔下天桥死亡而致的倾城之恸,我十分好奇如果在不断亲眼目睹或亲耳听到那样的悲剧之后,她会不会由此而变成一个悲愤画人?

这样的想象,当然是一厢情愿。同时,也是自私而不公平的。常奶奶沉醉在自我的想象与回忆之中,那是一个美好的田园生活世界。如果我们这些能说会画的知识人,对于这个奉行丛林原则的城市生活,都只能偶发不平之慨,又凭什么要求一个正安享天年的老太太为我们表达愤怒?

梵高奶奶、梵高奶奶的画作让人们感动了。她笔下的那些往日生活场景,让许多人心向往之。这种有些矫情的向往直接来自这个高楼大厦与握手楼比肩、朱门酒肉臭与路有饿死骨并存的南美式魔幻主义城市语境,更根源于人类那最原始而美好的自然情感。然而,对于城市、汽车、楼宇、发展这些宏大的现代化图景是我们这些所谓的城市人更为迫切的追求,有时诉求甚至会让我们不惜破坏一切人伦与公共道德的基本底线。这看起来就像是一条饥饿难耐的蛇在吞食自己的尾巴,一个彻头彻尾的、不得不为的悲剧。当人们在为梵高奶奶的画作发出感慨之时,不知会不会注意到她如今生活的城市如同弱肉强食的丛林。

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:47

(村边,曾经有一片竹林)河南真的坏人多?

村边,曾经有一片竹林,我家的母鸡不下蛋,直到有一天,她带了一群孩子回来了。那个时候,村子里到处是狐狸,老婆子都不知道,母鸡怎么保护了蛋和她一群的孩子《常秀峰◎2004◎村边曾经有片竹林》

有时候和孩子们一起去吃饭,他们的朋友都是年轻人,除了普通话听得懂,就看见他们嘴里塞满东西的时候还说着俺听不懂的家乡话。

这让俺伤脑筋,因为老是把话听错,比如我那亲家母,每天早上都说,你快去死他快去死,大家都死完赶紧出去玩。

我老婆子就纳闷,按照乡下的规矩,这可是不吉利的话啊?一天俺就悄悄对孩子说:“你能不能说说你老岳母,不要老是说死了死了的?”

孩子也纳闷了,没有呀?后来,熟悉这个外语的儿媳妇说,那不是死,是洗,副南(湖南)发(话)说洗是死。

你看,这要是让我当外交官,还不得全世界每天要打仗吗?所以呀,老婆子我只能当农村老婆子,在家乡当邻里打架斗殴的外交官,还不至于什么都弄拧。

俺也奇怪,俺的河南话,基本上人们都听懂,在北京的时候,鲁豫姑娘还和我用河南话说话,真了不起,连河南话都会说。

不过,我还有个纳闷,每次人们一说河南人,都笑,我老婆子活70多了,脸上的笑还是能分得清楚的,这些孩子一般是一脸坏笑。俺就有一天,悄悄的问儿子:“河南人是不是惹谁了?”

儿子一解释,我心里啊,那个不好受:在深圳,人家不让租房子住,在广州,听说还严打河南人,听说外国人做生意都不和河南人做生意,那俺村里的橡树果红薯啊一些土特产咋卖呢?那些东西可都是没有用过化肥和农药的啊?

原来是这样,我听说河南人特别坏,有次孩子吃饭,一桌子就他一个河南人,其他7个人都控诉河南人骗他们的事情,孩子据说闷头吃东西,不知道他在想什么。

我就想,俺那农村是有一些坏人。我记得事儿开始,几十年公安局都不会抓一个坏人,那在农村可是大事啊,丢人啊。后来大概是1980年以后吧,坏人就多了。要不是多生了孩子被抓走,要不就是砍了自己家的树没有汇报,破坏农村生产被抓走,要不就是穷的偷鸡摸狗——这是1990年以后种地养活不了家里人开始的。

那河南人在城里坏什么?听孩子说,是没有吃的,知识也不够,就偷,抢,骗。

我老婆子没有话说,如果这样,该让别人恨。

俺儿子,每次在人家骂河南人的时候,他也不解释,也不理论,因为他也是河南人生的崽,人家说的也不会是诓俺孩子的。

俺就想,咱自己不骗人就可以了,被人骗一次两次没有关系,只要他们喜欢,喝凉水还有塞牙的时候,和人打交道还少了这个?

还好,儿子在广州租房子的时候,还算没有被赶出来过。不过他长的那个样子,我可真怕警察把他当做流氓(注:是盲流)抓去挖砂子或者给打死了,俺村子,好赖就出了他和弟弟两个大学生。

俺对孩子说,要学会吃亏,儿子不乐意了:吃亏,为什么?吃亏人家给你补贴吗?有道理我吃,没有道理我坚决不吃。

这孩子,在城市久了,就变得这么没有成色,看看他妈我,一辈子胆小怕事,不就过来了吗?

老婆子有一次对孩子语重心长的说,孩子,你以后别说是河南的,就说是方城的人。好不好?

儿子不乐意了:是就是。如果要加上什么,就加上河南南阳的人吧,再不就加上伏牛山的人。人家不懂,就说是秦岭余脉的大山。

南阳,出过名人,好赖有一个大家争来抢去的诸葛亮,还有一个死了埋到荒郊野外坟墓不象大官的张衡科学家。都算没有多大毛病的人呢。

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:47

《冬天里,村子的亲人是群鸟◎常秀峰200608》

在广州,老婆子我感觉不到季节变换,说这话的时候,孩子们总是笑话我说,老太太了比现在年轻人都时髦,说话都象诗歌。还不如说“白天不知夜的黑呢!”

说实话,俺可真不知道季节变化,每天除了温度变化,窗户外面的树,一年四季都是绿色的,还有,哪里有树一年开那么多次花呢?俺现在知道了这树叫紫荆树。

在北方可不是这样。四季分明,什么时候开春,什么时候种地,俺都不用看日子,就感觉天气和温度,就知道日子到什么时候了。俺的日历就是小麦玉米和野地里的花花草草,哪里象象现在,看着漂亮的日历,感觉不到自自然然的东西了。

在农村,植物出了嫩芽,开了花,结了果,冬天叶子落了,一年就到头了。穷的时候就准备点干净的东西给孩子换上,割上几斤肉,算是过年;富裕一点了。全家就可以买点点心,走走亲戚。人穷的时候,连亲戚家的门都不好意思进的。拿什么去呢?

有孩子给我留言说,八月十五了,是不是想家里的月亮了。俺这一生,月亮对老婆子来说,那就是夜里的灯啊——孩子们睡觉了,在月圆的时候,老婆子,呵呵,不过那个时候是个中年妇女——就着月亮当灯,到地里干活。其实这和孩子晚上不睡觉,坐在电脑前写东西一样,都是一样的地,你不种,什么粮食都不会给你出来——俺可是弄不明白,明明是在电脑上动指头,那字是怎么出来的呢?原来大家可都是用纸的啊,俺那老伴,以前记帐,连纸也不用,就拿石头在土坯墙上刻上数字,知道我们歉别人多少玉米人家歉俺多少小麦的斤两就可以了。

俺印象最深的是,在冬天,天冷出不了门,尤其是大雪封门,孩子们跑到山沟里在填满雪的山沟里挖雪洞的时候,村子里密密麻麻没有叶子的大树上,到处是斑鸠的鸟窝,“吃杯茶”(鸟的一种,应该是乌鸦一类的)、喜鹊、燕子什么的都走了。它们是俺们那里的鸟,它们不走,人活多久,它们就待多久,它们的孩子也是。

它们是村子的亲人,除了狗啊猪啊羊啊,野地的狐狸啊野狼啊等等,它们也是村子的亲人。

不过这都是过去的事情了。

现在到俺家,除了在墙上还能看到老伴活着的时候留下的石头写的字,院子树上住的啄木鸟,俺都想不起来俺们农村还有什么亲人了——公社干部早就是不去了,俺可想那个时候,公社干部到农村家里吃派饭,吃完了给二两粮票和4毛钱的时候啊。

现在干部连肉也不吃了,他们吃什么呢?孩子们,能告诉俺老婆子吗?

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:47

《老太太眼中的2006年初冬的圆明园·2006常秀峰》

看到这个破败的园子的时候,我和陈东,现北京《现代广告》执行主编,前同事,我妈妈的车夫(当然,在北京,我妈妈除了花了凤凰卫视的钱和朋友的钱,其他公家的钱一分没有花),还是如带她去八达岭长城的时候一样解释,说,长城是咱国的院墙,就象咱老家的院墙,这园子,是皇帝和娘娘们来玩的时候住的。俺娘就用河南人表示惊讶的语气慨叹了一句:咦~~~~~~~~!

俺们告诉她,这园子很早的时候让外国人给毁了。即使回到广州,说起来这个事情,或者有人看到这幅画,她都会说:可惜了,恁好的东西,咋叫外国人毁了呢?

其实她远远不知道,咱国的人更狠,毁的东西多了。不过不象外国人,抢走了还放到人家国的博物馆里当国家的战利品,咱国的一些人,都抢了拿到家里当自己的,不管皇宫的东西公家的东西放到家里趁不趁。战争的时候抢江山,死人;和平的时候抢贪国家的钱,个别的还顺便地捎带着抢良家妇女给自己补身子…………

话扯远了。

我总共去过两次圆明园,第一次去北京是20年前,和目前海归回来在第一财经日报的某同学一起。乌鸦乌咽,心情沉重,那是1980年代。母亲尽管是第一次看到这个,但是她画里的遗迹我觉得比照片上和实物更震撼,那些野草,硬是从地缝里钻出来,从历史的废墟里长出来,需要多大的力量。

我母亲没有见到皇帝,但看到了象征皇帝的东西:长城,圆明园,故宫娘子们和一个皇帝住的地方,天安门。可惜那天纪念堂不开放,否则也看到了真的。

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:48

《家乡的秋天·常秀峰2006》

如果说,我,或者我的兄弟姐妹对家乡的怀念是充满了野趣和自由以及斑斓,那么我妈妈对她一生操劳的山水间的回忆,充满着强烈而倾巢而出的颜色的话,我实在是感到困惑和诧异:除了少量的几幅画透露出生活的黑色,很少见她将苦难和悲伤的山村生活浮上美丽的画面。

那不是生活,那是为了生命和生存进行的不断重复的战争。她无暇,也无法体会一年四季变化的自然中美丽的颜色。然而,当我看到她的画里那浓烈的曾经吸引我的满山的橙黄和金色的时候,没有想到,这些孩子眼中绚丽的景色竟然在整天背朝青天面向黄土的母亲记忆如此深刻和详细。

秋天的时候,画面中红色的柿子树叶如火炬一样耸立在山谷和山岭上。如今,这些东西早已荡然无存,却再次活在我母亲的画面里。

那小巧的被我母亲装饰过的荷花塘,那从山涧引到村庄里水渠里的水,还有她自己站在田地里,我无法判断她目光所向的专注。

这是真的家乡:我眼中的家乡只有野蛮,只有美好的黄昏和月光下小群氓(瞎注:古称失去土地的农民为流氓)们的野战。只有半夜出没的夜狼给我们带来的惊恐和刺激。而在妈妈眼睛里,孩子的美好家园和她辛劳的田野和景色如此完美地结合。我实在不能不承认,我妈妈,是那片土地历史的忠实记录者。

我母亲淡定从容地生活,我却从她的画里作弄出这样的一个文人的气息,实在是一个大的不恭敬。因为,我的母亲在解释这幅画的时候说:你看,这是咱家房子后面山岭上的莲菜池(注:即荷花塘,莲在乡下开花是没有意义的,它的根茎,才是菜,才是春节的时候男人们喝酒的时候,才可以上桌的下酒菜。)

你记得那棵柿子不?等等,等等,根本没有什么画的颜色和什么告诉我。

我记得曾经写过,我写东西的时候,母亲在我身边的床上睡觉,偶尔不小心睡姿不佳,还会发出呼噜。当然,我胡扯的这些,如果我不告诉她,她是不会知道的。

对了,在一个多小时前,她好象是对我说,也好象是自言自语,说这次回家办理去香港的签证,我姑姑等她办理完了才回家。也许是我姑姑回到山村替她拿户口本的时候,看到许久没有住人的老宅的院子里都是荒草,我姑姑就哭了。

是的,家的院子里长满了荒草,但是我看到河南的记者拍摄的照片后,对院子里一株野花上的蝴蝶内心赞叹地发呆的时候,我母亲看到的,是这个曾经几代人住了100年的院子,正在荒芜的事实。

她内心也许是苦的,但是她接受命运,她不愿意更多地表达出来。即使偶尔表达,我也会用她不太好的身体来威胁她:这样想是没有用的,只会伤害自己的身体…………

等等。

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:48

《孩子的父亲和母亲》常秀峰2006

我能有这样的印象,每到夏天收麦子的时候,父亲和母亲总是在烈日下看到自己的田地里堆积如山的麦子的垛.我记得他们的脸上是无限的满足.遗憾的是,我们现在拥有了自由和金钱之后,目光中却没有满足和自豪,仍然,充满渴望………………

我想,不要怕弯腰,哪怕是一个麦穗。这对任何一个人来说,都是收获。

作者: 刘杨 时间: 2006-12-31 12:48

《拾麦穗》2006年常秀峰

很久没有来贴画了。老太太我很抱歉,这段时间孩子们也忙,老太太我也是北京和老家地跑.也没有贴更多的画.今天是圣诞,看孙子们过的不亦乐乎,想着城市里的年轻人也消停不到那儿去。

阳历年到了。春节也快到了。祝大家新年里都好啊。都在业务上和生活上有收成。

| 欢迎光临 中国少儿美术网——叶子少儿美术网 (http://yzarts.com/) |

Powered by Discuz! X3.2 |